極寒の相撲ゆかりの地めぐり [DIIIG サイクリングチャレンジ!]

先週は「サイクリングチャレンジ!」の相撲ゆかりの地をめぐる4コースのうち、2コースをコンプリートしたが、今日は残る桜井方面の2コースに取り組むことにした。桜井は遠いし、昨日も仕事で疲れ気味だが、期間が今月末までなので今日しかチャンスがない。

TORACLE-COZ2(CARACLE-COZ DB)で6:51自宅出走。友人と1ヶ月ぶりに予定が合ったので、近所のコンビニで待ち合わせた。積もる話もあるが今日は距離が長いので、早々に再出走。

だんだん曇ってくる天気予報だが、朝のうちは晴れ間が多かった。最低気温0度の予報でかなり寒いが斜め後ろからの風に背を押されて気持ちよく東進していく。

大阪府脱出のための峠越えは、先週と同じ竹内峠。国道に並走する旧道を上っていく。

国道に合流し、8:28に竹内峠に到達。残雪はないが、寒々しい。陽が少しずつ長くなり、寒さが緩んだタイミングもあったが、やはりまだ2月だ。

奈良側に降りて、ひとまず国道166号線をそのまま東へ進む。東端の桜井市まで奈良盆地を西から東に横断するわけだが、このルート取りは毎度悩む。奈良盆地の南北の移動は河川沿いのサイクリングロードが何本もある。一方、東西の移動は自転車に適したルートが、なかなか無い。のんびり走るならこのまま国道166号線(168号線)の延長線上にある横大路を辿ればルートがわかりやすく、旧街道なので平坦で比較的交通量が少ない。とは言え、歩行者や細かい屈曲が多く、一方通行の隘路もあるため、ペースを上げて走るのは難しい。と言って、国道などの幹線道路は交通量が多いし、自転車進入禁止の高架やアンダーパスが多くて、これはこれでスムーズに進めない。自動車主体の道作りなので、車線をまたいだ移動や複雑な道路横断を強いられる交差点も散見する。適当に走ると線路を越えられずに往生することがしばしばあるのだ。

今回の往路は幹線道路主体に事前にプランニングしておき、迷うことなく走れるようにしておいた。国道166号線を進むと高田川を越えたところで一方通行(自転車除く)区間の逆走になるが、短距離の迂回路がないので少しだけ我慢。自転車通行がしづらい片塩ロータリーを避け、ひとつ東の片塩ロータリー東交差点で国道166号線バイパスに入り、自転車進入禁止の高架を避けて側道の踏切でJR和歌山線を渡り、結果として坂を上らずに済ませた。

しばらく追い風に乗って快調に東進するが、このまま国道168号線バイパスを進むと近鉄橿原線を越えるのに往生する。方角的にも南にそれていくので、間道に入って少し北に横滑りして、八木西口駅の南側の踏切を渡って国道166号線に入った。

大和まほろば相撲ゆかりの地をめぐる [DIIIG サイクリングチャレンジ!]

先週も「スタンプラリーシーズンはそろそろ終盤」と述べたところだが、今シーズンはまだ次々と新イベントが見つかっている。イベントが増えたのか、探し方が上手くなったのかは何とも言えないが、傾向としてスマホアプリを使った小規模なイベントが増えているのは間違いない。

先週の道の駅巡りの近つ飛鳥の里・太子で目に入ったのが「サイクリングチャレンジ!」という企画。その場では先を急いでいたので後から調べるとミッションアプリDIIIGで色々なイベントが開かれているとのこと。まだ仕組みが飲み込めていない部分もあるが、何はともあれ近場で試してみることにした。

アプリには報酬からイベントを探す機能があり、左党としては日本酒に目が行く。サイクリングチャレンジ!の中に奈良県葛城市、香芝市、桜井市の相撲ゆかりの地をめぐる企画があった。JAFのドライブスタンプラリーとして2020年に開催された大和まほろば相撲ゆかりの地めぐりスタンプラリーに取り組んだことがあるが、このイベントを自転車用に焼き直したもののようだ。まずはこれに取り組んでみることにした。

昨晩は仕事が遅かったのでいつもより約1時間遅い7:31にTORACLE-COZ2(CARACLE-COZ DB)で出走。まずは府道36号線-32号線を辿る馴染みのルートで東に向かう。夕方から雨が降る天気予報だが、雲は多めだがまだ晴れ間が多く、行く手の金剛山地の山々も稜線くっきり。ここ数日の冷え込みと比較すれば気温もやや高めで、残雪の心配もないだろう。

叡福寺の隣の太子・和みの広場で小休止しながら独り作戦会議。今日はすでにウィンドブレーカーも脱ぎ、手のかじかみもマシだ。

相撲ゆかりの地をめぐるコースは、それぞれの市域を巡る「葛城編(10km)」「香芝編(10km)」「桜井編(30km)」があり、さらに3市を一気に巡る「やまとまほろば編(50km)」がある。今日は仕事の疲れが抜けていないし、スタートも遅かったので桜井編は割愛し、葛城編と香芝編のポイントを全て回り、ついでにこの2つの市域にあるやまとまほろば編のポイントを回ることにした。

葛城編の南側から回ることにして、まずは国道166号線に入って9:02に竹内峠到達。今日は残雪もなく穏やかだ。

免許更新50kmライド [門真運転免許試験場往復]

昨日スタンプラリーで80kmライドをしたばかりだが、今日は運転免許の更新を予約している。疲れてはいるが、後の用事を考えると公共交通機関は効率が悪い。平地なので自走で門真の運転免許試験場に行くことにした。

7:46に自宅を出走し、府道192号線を北上して大和川を渡ったのは8:16。ほぼ雲の見当たらない快晴で、南からの追い風で快適に走れるが、帰路は向かい風なので少し憂鬱。

記事にしていなかったが、私のTORACLE-S2(CARACLE-S rev.3世代)は、旧世代の耐久性検証のためにフレームを供出することになった。代わりに現行フレームを供与されることになったが、現行品にブラックは無い。そこで、どうせなら最新カラー、ということでこの春新発売のココアを選んだ。

ひとまず、虎仕様のイエローやゴールドのパーツをそのまま載せ替えたが、思ったよりは違和感がない。傷んできたバーテープなど一部のパーツは違う色に変えていくつもりだが、いずれにしてもTORACLE(虎来る號)を名乗れるカラーリングではない。初代[rev.0(2015試作)]、TORACLE-S[rev.1(2016試作)]、TORACLE-S2[rev.3]に続く4代目のCARACLE-S[rev.4.1]は、ピンとくるネーミングが思いつかず、ひとまず「4thCARACLE-S」としておく。

2020年の前回の更新時の帰路に通った道の基本にして、北上していく。平野公園でトイレに寄ったのは8:30ごろ。平野の黄金水は周辺の水質が悪かったのに、この井戸は良質の水に恵まれていたことに由来するとのこと。

加美駅近辺からはJRおおさか東線に沿って北上していく。一時停止はそこそこあるが、信号が少なく、ほぼ一直線の道が何キロも続いている。町工場が多いので平日は人車が多いのかもしれないが、日曜は通行車も非常に少ない。

河内永和駅を過ぎたところで一方通行の逆走になったので、線路の反対側(東側)に横滑りしてみた。しかしながらすぐに行き止まりになり、再び線路の西側に戻って北上を続けた。

大阪中部道の駅巡り [大阪府道の駅スタンプラリー]

昨日は首都圏の雪がニュースで報じられたが、大阪は断続的な雨で済んだ。それも夜中には上がり、朝には晴れちた。大阪府「道の駅」スタンプラリー2022は今週末で期間終了だが、まだ10箇所のうち、大阪府の南北の端3箇所しか回っていない。あと7箇所を残しているが、明日は運転免許証の更新予約をしているので、もはやチャンスは今日しかない。一気に回ってやろうと思っていたので、天候回復を幸いにTORACLE-COZ2(CARACLE-COZ DB)で8:34出走。いつもよりかなりゆっくりの出走なのは、道の駅の営業時間にしかスタンプを獲得できないからだ。

まずは東に向かう。最低気温7度と朝からかなり暖かく、最高気温は14度と聞いてアンダーは2枚重ねを止め、グローブもやや薄手にした。陽射しも暖かく春の気配を感じるコンディションだが、路面はまだ湿っているところも多い。

府道36号線から府道32号線と辿って羽曳野市に入って、出走から12kmほどで9:10頃に1つ目のスタンプポイント道の駅しらとりの郷に到着。

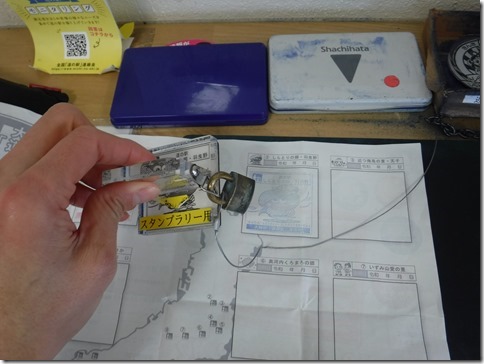

営業時間は9:30からで、スタンプの置いてある休憩所の入口にも9:30からと示されていたが、すでに開いていたので早めにスタンプを獲得できた。

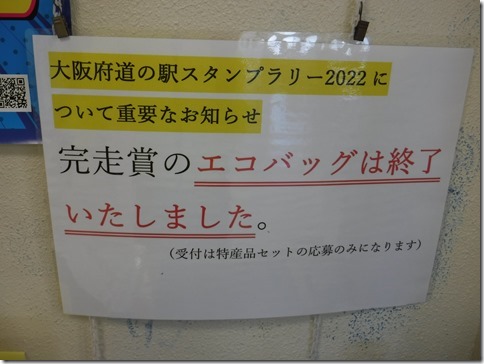

先週、能勢でも見かけたが、完走賞のエコバッグは終了したの掲示があった。まあこれは仕方ない。

立春の能勢往復 [大阪府道の駅スタンプラリー]

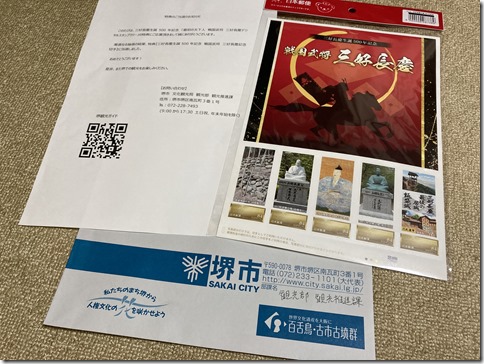

この秋冬も、泉州タオルにしょうがの佃煮、なにわ黒牛3万円分、地域ポイント3000円分と、すでに出来過ぎの成果を得ているスタンプラリーへの取り組み。さらに2/1に封筒が届き、開けてみると最初の天下人 戦国武将 三好長慶ゆかりの地周遊ツアーの特典である切手シートが入っていた。150人にプレゼントとのことだったので、実質参加賞だろうが、当選は励みになる。

春が近づき、スタンプラリーシーズンも終盤戦。今日は締め切りまでの余裕がない、大阪府「道の駅」スタンプラリー2022に取り組むことにした。このイベントには過去2回挑戦しているが、いずれも大阪北端の能勢町にあるスタンプポイント「道の駅 能勢(くりの郷)」に脚を運ぶことができず、未応募で終わっている。今回も締め切りが来週に迫るっているのに、大阪南端岬町の2箇所しかスタンプを得ていない。断念するか迷ったが、10箇所のうち7箇所は自宅にほど近い大阪府の中部にあるので、来週に一日で回れる可能性がある。最大の問題はやはり能勢(くりの郷)なので、今日は一日かけてここを訪れることにした。

6:52に自宅をTORACLE-COZ2(CARACLE-COZ DB)で出走。立春とはいえ最低気温はマイナス1度の寒さの中を、北上していく。大仙公園の外周道路を通ったら、2021年12月に閉館した「自転車博物館サイクルセンター」の跡がすっかり更地になっていた。何度も訪れた施設なので、少しだけ寂しさを感じる。

府道30号線(通称13号線)に出て北上を続ける。堺東駅前を過ぎて、かつて東京第一ホテル堺があった場所に、新しい建物が建っている。これが自転車博物館サイクルセンターが名称を改めて移転し、2022年3月にオープンした「シマノ自転車博物館」。実はここには、かつてシマノと並ぶ自転車コンポーネントメーカーであったマエダ工業の本社があった。同社のサンツアーブランド関した製品を、私自身は未だに使用しているが、1990年代の廃業からすでに30年以上。かつてのライバルの旧地に立地する皮肉な状況に、気づく人ももはや数少ないのだろう。だからという訳でもないが、実はまだ入場していない。機会を設けて、いずれ見に来よう。

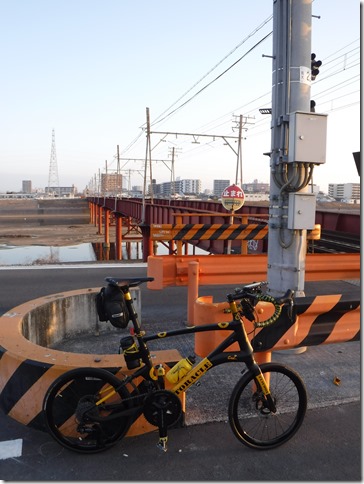

大和川に当たったところで、堤防上を少し西にずれて阪堺線を渡ったのは7:42。大和橋で大阪市内に入る。

しばらく国道26号線を北上していく。弱い追い風で気持ちよく走れるが、帰りが怖い。大国町で左折して府道29号線で少し西に横滑りしてさらに北上。

南海高野線の支線の終点汐見橋駅前を7:52通過。JR大阪環状線の内側にありながら、30分に1本しか運行がないローカル線だ。