30数年ぶりの上高地 [上高地-白骨温泉-乗鞍高原]

毎年恒例の8月最後の週末の乗鞍遠征。一昨年で乗鞍ヒルクライム(旧名 全日本マウンテンサイクリングin乗鞍)の参加は一旦卒業し、昨年は輪行と自走で往復して宴会を楽しんだ。一人なら今年も輪行移動するつもりだったが、近所の友人も乗鞍に行くことになったので、車で移動することにした。

友人の車で5時に堺の自宅を出発。この10年以上、中央道を恵那や中津川で降りて一般道で乗鞍に向かっていたが、今回は東海北陸道で高山からアクセスした。昨年悪天候で断念した上高地へ行きたかったのだが、友人がこちらのルートを勧めてくれた。

安房峠道路のトンネルを抜け、安房峠へ向けて少し上って10:40頃に車をデポ。友人のお陰でかなり早く出走できそうだ。折りたたんでトランクに収納していたTORACLE-COZ2を降ろして展開する。陽射しはそれなりに熱く感じるが、大阪と比べると天国のような気温だ。

今回は走らない友人に見送られて11時過ぎに出走。ウェアはmasaさんの発案で同宿仲間で作った乗鞍連盟ジャージ。CARACLEロゴも入れてもらった。

安房峠は学生時代の合宿で2度計画しながら、悪天候やトラブルで到達したことがない個人的な「幻の峠」。この機会に上ってみようかとも思ったが、途中からスタートするのは反則だと思い直し、素直に下っていく。国道のはずだが中央線のない1.5車線道路で路面状態も悪くて凸凹が多くて気を使う。一度は段差でボトルが飛び出したほど。1.2kmほど下ってからログアプリCyclemeterをスタートしていないことに気付き、11:10からログ開始。

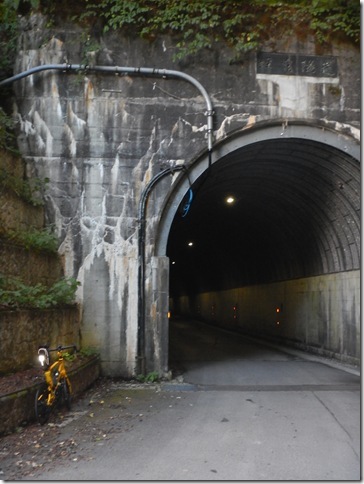

スタート早々に距離2.8kmで標高180mほど下って、11:15に(新)釜トンネルの下に到着。上高地に上る唯一の車道だが、2005年に全線開通した新トンネルになってから通るのは初めてだ。入口の係員に「初めて?」と聞かれ、「何度か来たことがあります」と真実を答えたものの、「30年以上前ですが」というところまで説明し損なった。まあ、初めて来た自転車乗りに渡されるチラシはネットで見ているし、要は県道から外れたり、バスターミナルより先は自転車で侵入することはできないということだ。

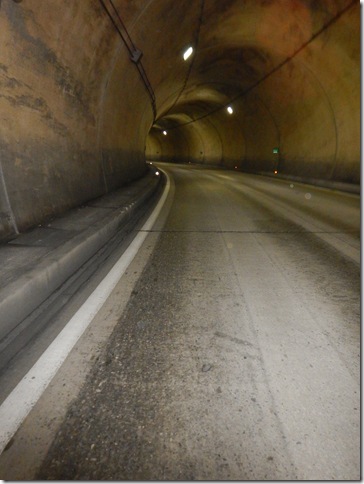

前照灯とテールライトを点灯してトンネルに突入。ウォーミングアップなくいきなりだし、キツいといえばキツい勾配だが、7kg台の超軽量と700C換算1:1未満の超低ギア比のTORACLE-COZ2なら、淡々と上っていける。トンネル内は外より一段と涼しいし、中央線のある2車線の幅があり、照明も明るく、水気もほとんど無いので予想以上に楽になっていた。

ただし、比較対象は30数年前の旧トンネルだ。水の流れる一車線の狭く暗い素掘りの旧トンネルは、キャンプ装備を満載したスチールのツーリング車では、とても乗って上れなかった。ヒイヒイ言いながら押して上っていると、相互通行の信号のタイミングを過ぎてしまい、反対方向の車が下ってくる。彼らは対向車は来ないと思っているので、我々に気づいて慌てて急ブレーキをかけるが、濡れた下り坂ではそう簡単に止まらない。逃げ場も無く、トンネルの壁に張り付きながらブレーキが間に合うことを祈るという、まさに命を掛けて突破する上高地の関門だったのだ。

以前より楽だと言っても、十数台の車と行き合うトンネルは、やはり緊張する。総延長1,310m、標高差約100mを上りきって出口が見えてくるが、すぐ向こうに上高地トンネルが待ち構えているのが見える。

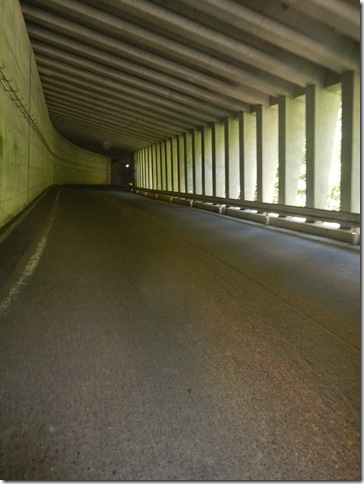

釜トンネルと上高地トンネルの間からは、北アルプスが少し見えて期待が募る。2016年に開通した上高地トンネル内は釜トンネル以上にきれいで、途中で急に上るジャンプ台のような区間があるのが珍しい。ここも結構上るが、釜トンネルに比べるとデザートのようなもの。

上高地トンネルを抜けてカーブを1つ曲がると、澄んだ水を湛えた大正池が現れ、青い空と白い雲の下に穂高連峰の雄姿が拝めた。上高地にやって来た実感の湧く風景だ。

名前の通り大正時代に焼岳の噴火によりせき止められてできた池で、立ち枯れた木の景観が名物だった。30数年前にはまだ枯れ木が立ち並んでいるところがあったが、県道からは見当たらなくなっていた。

自転車で田代湿原の遊歩道やウエストン碑のある梓川の反対側に渡ることは禁止されているようなので、県道を素直に進み、上高地バスターミナルまでやってきて、自転車はここで終点。30数年前にはこの先の小梨平キャンプ場まで走って行って宿泊したのだが、今は昔の話になってしまった。11:53にTORACLE-COZ2は駐輪場に駐めた。MTB、ロード、クロスバイク、折りたたみ自転車と車種は様々だが、数台のスポーツ自転車が止まっていた。ここからは少し歩くので、ビブラムソールのSPDシューズを履いてきた。これにクリートカバーを装着すれば、滑ることなく砂利道も歩ける。

お約束の河童橋までやってきた。少し雲が増えてきたが、穂高連峰が見事。これぞ上高地という風景だ。観光客が多いといえば多いが、芋洗いというほどではなく自由に動けた。外国人は三分の一くらいだっただろう。

ちょうどお昼時であり、河童橋を渡って梓川沿いの木陰げで涸沢カールを眺めながら、持参したパンを齧った。気温は25度くらいだったようで、日陰は涼しく、とても気持ちがいい。上高地には確か高校生の1985年に父親の運転する自家用車で初めて訪れ、1988年に大学の自転車サークルの合宿で再訪した。その後、社会人になって1993年か1994年にも自転車で訪れたが、その際には小梨平キャンプ場に泊まって、早朝に明神池まで徒歩で散策した。梓川沿いの遊歩道の両側に飛騨山脈(北アルプス)の主稜線と東側の常念山脈が迫る光景は、息を呑むほど美しかったことが記憶に残っている。いつかまたそんな機会を持ちたいものだが、今日はそこまでの時間と体力の余裕がないので、ここで引き返した。

引き返す途中の大正池で、逆方向から見ると焼岳が間近にそそり立っていた。この山の噴火で発生した泥流により梓川がせき止められて、大正池ができたのだから近いのは当然だが、往路では目に入らなかった。

帰りは上高地トンネルと釜トンネルの急勾配を豪快に下って、国道158号線に合流。国道に出てからも3~4%くらいのゆるい勾配の下り坂が続き、気持ちよく下っていくことができた。トンネルが多いことはわかっていたので、路面が濡れていることを心配していたが、意外に乾いているトンネルが多く、さほどTORACLE-COZ2は汚れなかった。交通量もそこそこ多いので、景色を楽しめる区間ではなかったが、梓川が見えるところであえて停車してみたが、上高地を見物した後では渓流を見ても感動が薄い(笑)。

上高地の出口である大正池から約9kmほぼ下り続け、標高差450mほど下って現れるのが県道300号線への分岐。

この分岐に明日の乗鞍ヒルクライムのための通行止めの案内看板が立っていた。その向こうには霞沢発電所の水圧鉄管が見える。この発電所は大正池の水を利用しており、先ほど撮影した画像に取水口付近が映っている。水圧鉄管の落差は453mあり、その最上部が大正池とほぼ同じ標高とのこと。この高低差を下ってきたから平静に見ていられるが、これから上高地に向かう時に見ると絶望する光景なのは確かだ。

450mの高低差は気温にも現れ、ここまで下ると気温が31度まで上がって、暑い。ここでも標高1000mは越えているはずなので、約500m下がって5度違うなら、海抜ゼロメートルの平地は41度やんか! と独りで笑っていたら、その日は名古屋で39度超えの報道があり、翌日は40度に達した。本気で日本ヤバい。

私はここから上高地より高いところまで上るので、また涼しくなるはず。とはいえ、さっきの水圧鉄管より高いところまで上ると思うと、かなり絶望(笑)。

県道300号線に入って1kmちょっとは勾配も緩く、川沿いの穏やかな田舎道だったが、そこから約2.5km先の白骨温泉まで標高差300m近くを上るので、「平均」10%超えの超激坂区間。一度車で下ったことがあるので覚悟はしていたが、平均7.7%の釜トンネルを上回る勾配の急坂が、釜トンネルの2倍の距離で続くわけだ。とにかく焦らず淡々と上り続けた。不幸中の幸いだったのは、交通量が少なく、トンネルと覆道で陽射しが遮られて暑さがさほどではなかったこと。

トンネル&覆道区間を抜けると、白骨温泉まであと500mの看板が現れる。その位なら一気に上れるかと思いきや、一段と急勾配の「Zカーブ」が立ちはだかる。何とか上りきって後ろを振り返ると、転げ落ちそうな坂が異様。

白骨温泉の直前に隧通し・冠水渓や竜神の滝らしき水爆があったが、日なたより涼しいとは言っても汗だくですっかり消耗しているので停車するのが惜しく、上高地乗鞍スーパー林道との交差点まで上りきった。13:37着。白骨温泉を通るのは記憶にあるだけで3回め。最初は前述の1988年の大学の自転車サークルの合宿で、上高地に泊まった翌日に、乗鞍高原まで走る途中に訪れた。その時は上高地乗鞍スーパー林道のC区間を通ったのだが、当時のスーパー林道は未舗装で、ダートの林道の途中にある秘境の温泉という印象だった。くたくたになってへたり込んでいる私達1年生を尻目に、野天風呂に入ってくつろいでいた先輩たちのタフさが印象に残っている。今日上ってきた県道300号線が1988年当時に舗装されていたかどうかはわからないが、いずれにしても大型車が通れない細道だったはずだ。その後乗鞍ヒルクライムに出場するようになったどこかの年(入浴剤を添加する偽装事件の後だったと思う)で、今日のルートを車で逆に走って通過した時にすっかり大温泉街になっていて驚いた。

スーパー林道のC区間は雪崩による崩落で2003年以来閉鎖されている。もしC区間が健在で、他の区間のように舗装化されていれば、今日も500mも下らずに済んだかもしれない。とはいえ、20年以上閉鎖されているので再開通は望み薄だろう。この交差点周辺に観光案内所や公共野天風呂があるが、多くの温泉施設はスーパー林道を乗鞍高原の逆方向に上ったところにあるようだ。そこまで上って引き返すほどの見どころがあるとも思えず、公衆トイレにだけ立ち寄ってスーパー林道を乗鞍高原方面に向かった。

標高約1350mの白骨温泉は上りの途中で、乗鞍高原に至るにはもうひと上りしなければならない。ただ、スーパー林道に入ってからは勾配がかなり落ち着き、シッティングで上っていける。「再舗装工事・休止中」の看板を見かけていたが、舗装の済んだ区間は路面がスムーズでとても走りやすい。展望はあまり良くないが、スイスイと高度を上げていった。……のだが、私以上にスムーズなロードバイクが後ろから追いつき、「受付会場、こっちですよね?」と声をかけてきた。彼も県道300号線を上ってきたのだろう。「そうですよ。私は出場しませんけどね」「そうなんですか? すいません」「いえいえ、20回出場したんで、よく知ってます。今日はサイクリングで上高地に行ってきました」と、話がはずんだ。とはいえ、彼のペースに着いていくと、息も絶え絶えで会話が苦しい(笑)。

しばらく会話しながら上っていると、ピークの蛭窪トンネルが姿を現した。ここの標高1690mが、上高地の約1500mを上回る本日の最高標高地点だ。14:27着・写真を撮るからと私は停車し、ロードバイクの彼は先にトンネルに突入していった。トンネル付近からは展望は開けないが、もう少し手前で乗鞍岳が見えるポイントがあったようだ。走る向きでは見えない方向だったのか、気付かなかった。

蛭窪トンネルは暗く長いが、車が数台いたのと、向こう側が見えているのでさほど恐怖感なく通過できた。少し下ったところで白樺峠方面と思われる山並みが見えたので停車して撮影。それ以外はあまり眺望は開けず、標高の高いうちに乗鞍岳を見ることはできなかった。

県道84号線と交差する地点にある乗鞍観光センターまで下ってきたのが14:37。乗鞍ヒルクライムの受付会場であるここには協賛業者のテントが立ち並び、ようやく乗鞍岳の雄姿を拝めた。

会場に入ってすぐにテレビカメラがあり、乗鞍を8回制している”山の神”森本誠さんが取材を受けていた。2018年以降は優勝していないが、44歳の昨年もチャンピオンクラス9位とトップ集団で戦い続けている。

ステージでは鈴木雷太さんと才田直人さんのトークショーが行われていた。鈴木雷太氏は五輪出場で知られ、乗鞍ヒルクライムの運営にも関わっている。裏を取った訳では無いが、拡声器やスピーカー禁止を提唱したという噂を聞いており、そのせいで六甲颪を流すことができなくなった私としては複雑な気持ち。もちろん鈴木氏もより良い運営のために必要だと考えたのだと理解しており、決してアンチ阪神で嫌がらせをした訳ではないだろう(笑)。才田直人さんはロード選手にして自転車ツーリストとして内外を走り回り、各地のヒルクライムレースで活躍していることでも知られている。

会場アナウンスで「40回記念大会なので乗鞍ガール復活」がアピールされていた。真面目(?)にヒルクライムに取り組んでいたころにはあまり気にしていなかったが、気がつけば大型屋外ディスプレイ(通称オーロラビジョン)を使った実況中継や、ヘリコプター撮影も無くなり、ショートコースやジュニアクラス、MTBクラスも廃止された。事業仕分けによる補助金減少、ヒルクライムレースブームの一巡、ボランティアスタッフの多くを占める地元の旅館、民宿の相次ぐ廃業など、逆風が吹く中で主催者が努力している様子が伺えた。

私自身が高齢化で記録更新が望めなくなり、高山病の症状が年々ひどくなることと、参加費が初参加の2倍になったことを機に参加を取りやめた。私と同じような理由で参加を断念する人も増えているだろうし、若者の参加が少ないので参加者の平均年齢が毎年上がっていることがわかる。

40周年の今年は協賛者のテントも多く、賑やかな印象だったが、それだけに来年、そしてその後が心配になった。

そんな感傷もあったが、会場ではまず同宿仲間のH川さんたちに出会った。得意先の販売店さんともお話したり、即売テントで出物を探したりしたが、めぼしいものが見当たらなかったので、宿に向かうことにした。

宿のある番所まで車の多い県道84号線ではなく、少し南側の乗鞍ベース(いがやスキー場跡)を通る道で下っていく。広い芝生のテントサイトでは、乗鞍岳の大展望が開ける。

乗鞍観光センターから距離4km高低差180mほど下って、定宿寿家さんに15:21到着。本日の走行はこれで終了。先着した同宿仲間はすでに宴会を開始しており、各人が持ち込んだ膨大な本数のお酒とつまみが待ち構えていた。毎度のことながら、レース前日の風景とは思えない。片付けとお風呂を頂いてから私も仲間入り。昔話と近況に盛り上がるのも毎年の恒例だが、実は寿家さんが今回で営業を終了することになっており、この場での宴会は今年が最後になる。私自身は2002年からコロナ期を除いて毎年お世話になったし、もっと以前からお世話になっているメンバーもいる。乗鞍HC以外の時期に訪れていた仲間も多く、20年以上のご縁だったこの宿の閉業が世代の移り変わりを感じさせ、受付会場で乗鞍ヒルクライムの将来についての感慨にも繋がった。

実は、寿家さんの閉業を知って、今回はヨメさんと娘もやって来ることになった。子どもたちが小さいうちは家族で乗鞍にやって来て、寿家さんに連泊したこともあった。ヨメさんはウチの車で松本入りし、東京から特急でやって来た娘をピックアップして、観光を終えてこちらに向かうと連絡があったのが16:22。そろそろ着くかなと思っていたところで人の気配がしたので表に出てみると、ヨメさんたちはまだだったが、ちょうど乗鞍岳に日が沈むところだった。17:29。

同じく乗鞍岳の日没を眺めていた仲間と話していると、17:34に我が家の車が到着した。山道で人の運転だと酔うので、娘が運転していた。

娘は小学校4~6年生の3回、乗鞍ヒルクライムのジュニアクラスに出場している。彼女にとっても思い出の場なので、寿家さんの最後に挨拶に来ようと思ったようだ。

娘が乗鞍出場時に乗っていたGIOSジュニアロードは前宅のご近所さんに借用したもので、その後乗鞍仲間I田さんの息子さんに受け継いだが、今回K原さんの子供さんに受け継ぐことになり、A本が仲介して持ってきてくれた。むらよしさんのCARACLE-Sの向こうにある赤いスチールロードだ。乗鞍や琵琶湖、淡路島などのライドを共にした愛車との再開に娘も感無量(?)。

子供用ながら24インチチューブラーの本格的な仕様で、古き良きイタリアンスチールロードのスケールダウン版になっている。これから活用するとなると、主要パーツは約30年前の1990年代後半のものだし、チューブラー仕様もさすがにマイナーになってきている。それでもヴィットリアやTUFOから24インチチューブラータイヤが供給されているようだ。以前調べたときには互換性のあるWO(クリンチャー)リムとタイヤが入手できなかったと記憶しているが、仲間によると無い事はないとの話もあり、他のパーツを含めて今後の活用をどうするかはK原さんに任せることになる。時代を超えて受け継がれていくのもスチールで丈夫に作られているからだろう。娘の前を含めると4ファミリーで複数の兄弟が受け継いでいくことになる。

ヨメさんと娘を仲間に改めて紹介していると、夕食とのこと。食堂に移動して、皆で分担してご飯をよそい、お茶を注ぎ、味噌汁を回していく。毎度の合宿状態。

ヨメさんと娘は12~13年ぶりだが、一緒に山の幸を中心とするたくさんの料理を頂いた。ご主人の手打ちそばも今回が最後と思うと残念だ。

夕食後はヨメさんと娘も加わって、宴会の続き。連泊するメンバーも多いが、私は寿家さんで最後だし、明日はレースに出るわけではないし、酒はいっぱいあるしで、結構な酒量を頂いた。それでも21時過ぎにはお開きとなり、ほとんどのメンバーは明日に備えて就寝した。

2025ノリクラ応援記に続く

■STRAVA

30数年ぶりの上高地 [上高地-白骨温泉-乗鞍高原] | ライド | Strava

■Ride with GPS

30数年ぶりの上高地 [上高地-白骨温泉-乗鞍高原]・Ride with GPS

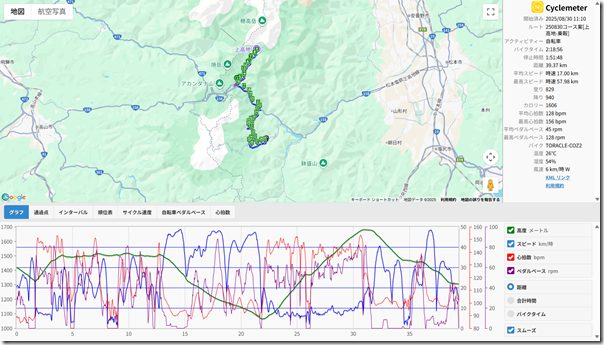

■本日の走行記録(自転車)

CyclemeterGPSの記録

スタート: 2025/08/30 11:10:44

自転車完了: 2025/08/30 15:21:27

バイクタイム: 2:18:56

停止時間: 1:51:48

距離: 39.37 km

平均スピード: 17.00 km/h

登り: 829 m

カロリー: 1606 kcal

平均心拍数: 128 bpm

最大心拍数: 156 bpm

平均ペダルペース: 45 rpm

最高ペダルペース: 128 rpm

今月の走行距離: 789 km

今年の走行距離: 5416 km

先月の走行距離: 874 km

昨年の走行距離: 7989 km

■本日のフォトアルバム

250830_2025乗鞍応援記 – 写真共有サイト「フォト蔵」

※本ブログ、及び下記のフォトアルバム(フォト蔵)に掲載の画像に差し障りがありましたら、ご遠慮なくお知らせください。速やかに対処します。

コメントを残す