TORACLE(虎来る號) ノリクラ2016決戦仕様 その1

8/28にノリクラ本番が迫ってきたが、前週はあまり時間が取れそうにない。そこでお盆休みのうちからTORACLE(虎来る號)を決戦仕様に組み替える作業を進めていた。もっとも、平常仕様もまだ仕上がっているとは言えないのだが・・・。

8/28にノリクラ本番が迫ってきたが、前週はあまり時間が取れそうにない。そこでお盆休みのうちからTORACLE(虎来る號)を決戦仕様に組み替える作業を進めていた。もっとも、平常仕様もまだ仕上がっているとは言えないのだが・・・。

まずはサドルを交換し(後述)、マッドガードも台座ごと外す。ペダルもシマノPD-A530からより軽量な片面SPDのPD-A600に交換。

サスペンション後方のパーツをリアフォークに固定するボルトは、リアのマッドガードを固定するためにステンレスのロングサイズにしていたが、このボルトをチタン製の短いものに交換。

サスペンション後方のパーツをリアフォークに固定するボルトは、リアのマッドガードを固定するためにステンレスのロングサイズにしていたが、このボルトをチタン製の短いものに交換。

今回の目玉はカセットスプロケット。アルミ削り出しのRECON製と交換する。

今回の目玉はカセットスプロケット。アルミ削り出しのRECON製と交換する。

平常仕様のCS-6700(11-28T)は約225gだが、今回装着する11-25TのRECON製はわずか100g。

スズカエンデューロの際にも採用を試みたが、チャラチャラ音が大きく、変速性能が落ちるので、結局はCS-6700に戻した(正確には11-25Tの別レシオを装着)経緯がある。頻繁に変速しないヒルクライム決戦用ではこの重量差は魅力だ。

ところが、いざ交換してみると前回に比べて変速性能の低下が少なく、チャラチャラ音もさほどではない。嬉しい誤算ではあるが、なぜだろう? フレームが変わったことが影響するとも思えないし、思い当たる違いはと言えばチェーンがシマノ純正のCN-7901からKMC X10SL ゴールドになっていることくらいか。

ローギアが28Tから25Tになることはちょっと不安だったので、ここしばらく28Tを使わずに峠を上れるか試していた。ローから2段目の24Tでもノリクラより傾斜のキツい鍋谷峠で大きな支障はなかったので、25Tで充分と判断。RECONには11-29Tも会社に転がっていた(?)のだが、できれば軽量でクロスレシオの25Tを使用したいし、チェーン長を変えずに装着できるかの不安もあった。結果としては25Tで問題ないようなので、上々。

初めての中国ライド [鳳凰山ヒルクライム]

8/9~8/12に中国出張が入り、ノリクラに向けて追い込みの時期に何日も自転車に乗れないという残念な事態を覚悟せざるを得なかった。ところが同行の上司から、「CARACLE-Sを持って行って良い」とのお達しがあった。

海外旅行にCARACLE-Sを持っていく実例になるし、ノリクラ出場もCARACLE-Sのアピールの機会になるのでトレーニングに配慮してくれたのだろう。そんな訳で、今回の出張にはスーツケースに収めてCARACLE-Sを携行した。

登場したのはキャセイパシフィック航空の運行するJALのコードシェア便だったが、市販のスーツケースに収めたCARACLE-Sは追加料金無しで預けることができた。LCC(格安航空会社)などでは料金が必要になる場合もあるかもしれない。

登場したのはキャセイパシフィック航空の運行するJALのコードシェア便だったが、市販のスーツケースに収めたCARACLE-Sは追加料金無しで預けることができた。LCC(格安航空会社)などでは料金が必要になる場合もあるかもしれない。

中身が自転車であることを告げて、壊れ物タグを付けてもらった。免責になるが、関西空港ではベルトコンベアに載せずに係員が手で運んでくれた。ちょっと手間にはなるが、申告しておいたほうが安心だ。

貨物室は気圧が下がる恐れのあるので、タイヤの空気圧を下げていたが、そんな事もあってCO2カートリッジを携行した。ほとんどの航空会社で持込みが許可されているはずだが、念のため申告。確認にちょっと手間取ったが、無事に持込みを許可されたので、スーツケースに一緒に収めて預けた。

貨物室は気圧が下がる恐れのあるので、タイヤの空気圧を下げていたが、そんな事もあってCO2カートリッジを携行した。ほとんどの航空会社で持込みが許可されているはずだが、念のため申告。確認にちょっと手間取ったが、無事に持込みを許可されたので、スーツケースに一緒に収めて預けた。

まずは香港まで飛び、陸路で中国は深セン市に入った。中国本土に入るのは初めてなのだが、歩いて国境(正確には国境ではないが)を越えるのも初めてだったので、深セン・・・じゃない新鮮だった。

中国本土に入ると、車が右側通行に変わるだけでなく、途端に道路交通がカオス化する(^_^;)。中国というと道路を埋め尽くす自転車というイメージを持つ方もいるだろうが、現在の深セン市では純粋な自転車は意外と少ない。車が大多数を占め、それに次いで電動自転車(アシスト車ではなく、足を止めても走る)が多く走っている。たまに見かける自転車も日本のようなママチャリはほとんど見かけず、特に低価格帯のMTBが多い。

中国本土に入ると、車が右側通行に変わるだけでなく、途端に道路交通がカオス化する(^_^;)。中国というと道路を埋め尽くす自転車というイメージを持つ方もいるだろうが、現在の深セン市では純粋な自転車は意外と少ない。車が大多数を占め、それに次いで電動自転車(アシスト車ではなく、足を止めても走る)が多く走っている。たまに見かける自転車も日本のようなママチャリはほとんど見かけず、特に低価格帯のMTBが多い。

深セン北部のホテルに入ってスーツケースを開く。そこから現れたのは、赤いCARACLE-S スポーツパッケージ。試してはいないが、ドロップハンドルのTORACLE(虎来る號)はスーツケースに収めるのが大変そうだし、何よりノリクラ前にTORACLEに万一のことがあると困るので、今回は2016モデルの試作車を持ちだした。

深セン北部のホテルに入ってスーツケースを開く。そこから現れたのは、赤いCARACLE-S スポーツパッケージ。試してはいないが、ドロップハンドルのTORACLE(虎来る號)はスーツケースに収めるのが大変そうだし、何よりノリクラ前にTORACLEに万一のことがあると困るので、今回は2016モデルの試作車を持ちだした。

スーツケースの中にはヘルメットやポンプ、ボトル&ケージ、ツールやスペアチューブを収めたサドルバッグなども入れておいた。

今回使用したスーツケースは開口部がアルミ枠になったハードタイプ。最近主流のファスナー留めケースに比べると強度的な安心感が高いが、標準仕様のCARACLE-Sは収まらなかったので、しばらくお蔵入りしていた。今回、タイヤの細いスポーツパッケージなら、ジャマになる内部のフックを外してギリギリ収まった。

ボトルケージをフレームにつけたままでは収まらなかったので外し、テレスコピックシートポストを使用するとサドルを付けたままでは収まらなかったので、二段式の継ぎ目から外して収納した。

ボトルケージをフレームにつけたままでは収まらなかったので外し、テレスコピックシートポストを使用するとサドルを付けたままでは収まらなかったので、二段式の継ぎ目から外して収納した。

ペダルはSPDタイプも考えたが、専用シューズを持っていくのも大げさだ。フラットペダルだと脚の回転を上げづらくもどかしいので、wellgo M138 QRD フラットペダルに穴を開けて、無理やりトゥクリップとトゥストラップを装着した。

ペダルはSPDタイプも考えたが、専用シューズを持っていくのも大げさだ。フラットペダルだと脚の回転を上げづらくもどかしいので、wellgo M138 QRD フラットペダルに穴を開けて、無理やりトゥクリップとトゥストラップを装着した。

とは言え、いい加減にシューズを突っ込むとペダリングの際、QRつまみにストラップが引っかかるので、ちょっと使いづらい。もうちょっと工夫が必要だ。

初日の仕事を終え、翌朝に走るつもりでオリンピック中継を見ながら、CARACLE-Sの出走準備。タイヤの空気圧を上げ、ポジション合わせや装備品、ウエアなど準備万端。目覚ましをセットして早めに就寝。

初日の仕事を終え、翌朝に走るつもりでオリンピック中継を見ながら、CARACLE-Sの出走準備。タイヤの空気圧を上げ、ポジション合わせや装備品、ウエアなど準備万端。目覚ましをセットして早めに就寝。

8/10の5時前に起床して出走準備を始めたら、外からゴロゴロと音が聞こえた。えっ? とカーテンを開けると外は雷雨・・・。

8/10の5時前に起床して出走準備を始めたら、外からゴロゴロと音が聞こえた。えっ? とカーテンを開けると外は雷雨・・・。

自他共認める雨男ではあるが、中国まで雨雲が追っかけてくるとは思わなかった(^_^;)。

仕方なく、この日の出走は断念。結局夕方近くまで雨が降り続いた。出張前日からすでに3日間自転車に乗れない状態が続き、焦りも募る。

仕切り直しの翌朝8/11。恐る恐るカーテンを開けると、幸い雨は降っていない。5:20ごろホテルを出たが、まだ外はかなり暗い。小型ではあるが前後のライトも持参していたので、点灯して出走。

仕切り直しの翌朝8/11。恐る恐るカーテンを開けると、幸い雨は降っていない。5:20ごろホテルを出たが、まだ外はかなり暗い。小型ではあるが前後のライトも持参していたので、点灯して出走。

右側通行など日本と異なる交通ルールや道路状態、そして荒い運転の自動車に、平気で逆走や信号無視する電動自転車など、昼間に見ていた光景に心配していたが、早朝とあって交通量は少なく、さほどの戸惑いもなく走リ出すことができた。

さらに交通量の少なそうな、一番近い山の方に向う。中国本土でがgoogle等の地図にアクセスできなかったり、位置がずれたりしており、信頼性が低い。「当て」にならない地図を眺めて「当て」をつけていた山を登る道の入り口へ。

この鳳凰山は森林公園として整備されているようで、車の入場は日中に限られるようだが、人や自転車は入れるように柵が開けられていた。薄暗いうちから結構な人が出入りしていたので、私も安心して入場することができた。

今週も短距離トレーニング [千早峠(金剛トンネル)往復]

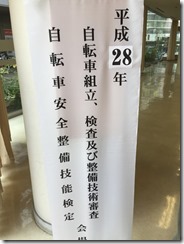

ここ数週間準備に追われた自転車技士、自転車安全整備士の検定試験が、8/4(木)に終了した。

ここ数週間準備に追われた自転車技士、自転車安全整備士の検定試験が、8/4(木)に終了した。

実技試験は何とか80分の規定時間内に組立てできたものの、ホイール組みは自分で決めた制限時間(35分)を過ぎたため、精度やスポークテンションに不満足なまま次の作業に進んだ。他にもブレーキ調整などに不安が残った。

実技試験は何とか80分の規定時間内に組立てできたものの、ホイール組みは自分で決めた制限時間(35分)を過ぎたため、精度やスポークテンションに不満足なまま次の作業に進んだ。他にもブレーキ調整などに不安が残った。

筆記試験も新パターンの出題に面食らい、面接も思うようには行かなかった。

いずれも、とても自信を持てる出来ではなく、ヤキモキしながら結果発表の10月を待つことになってしまった。

試験が終わって一息つけるかと思いきや、8/9(火)からは中国出張。昨日は出勤日だったので、出張準備は今日しか出来ない。そんな訳で、今週末も手短に早朝府内ライド。

先週末にシェイクダウンしたCARACLE-S 2016モデル(の没カラー)「TORACLE(虎来る號)」に手を入れたかったが充分な時間がなく、ようやくもう1個入手したアウタージョイントを昨晩帰宅してからバタバタと間に合わせの自作ジョイントと交換。

先週末にシェイクダウンしたCARACLE-S 2016モデル(の没カラー)「TORACLE(虎来る號)」に手を入れたかったが充分な時間がなく、ようやくもう1個入手したアウタージョイントを昨晩帰宅してからバタバタと間に合わせの自作ジョイントと交換。

超軽量のCARACLE-S純正アウターと、屈曲に強いシマノアウターを組み合わせたハイブリッドアウターケーシングは、これで前後とも完成した。

超軽量のCARACLE-S純正アウターと、屈曲に強いシマノアウターを組み合わせたハイブリッドアウターケーシングは、これで前後とも完成した。

このTORACLE(虎来る號)で、早朝6時過ぎに出走。今日は近所の友人と2人連れ。例によって友人に前を引いてもらい、コバンザメ走法で河内長野方面へ。

ところが、ちょっとした上りで友人について行けない。スタート直後で身体が本調子じゃないのか、逆にもう脚が終わっちゃったのか(^_^;)。先週末の結果からするとTORACLEのせいではないだろう。どうやら、ジム通いを始めた友人がパワーアップしているようだ。

河内長野駅で小休止(大休止?)の後、国道310号線の千早峠(金剛トンネル)を目指す。駅の裏手の石川を渡る諸越橋からアタック開始。

すると、友人がやけに速い。平地は友人が早く、上りは私が早いという、それぞれの得意分野があったのだが、今日は途中で何度か先行され、抜きつ抜かれつの展開。私も決して絶好調ではなく、心拍数も160前後をウロウロする状態だったが、体感的には絶不調というわけでもない。やはり、友人がパワーアップしているようだ。

それでも上り続けていると私の脚も回りだした。何とか友人に先行し、峠が近づいたつづら折りでロードバイク3人連れに追い付いたので、必死で追い抜いて心拍数も180を超えた。脚が重く、息も苦しいが、汗をポタポタ落としながら必死で追い込み、千早峠(金剛トンネル)にゴール。今日はそのままトンネルを通過して奈良側で停止。

それでも上り続けていると私の脚も回りだした。何とか友人に先行し、峠が近づいたつづら折りでロードバイク3人連れに追い付いたので、必死で追い抜いて心拍数も180を超えた。脚が重く、息も苦しいが、汗をポタポタ落としながら必死で追い込み、千早峠(金剛トンネル)にゴール。今日はそのままトンネルを通過して奈良側で停止。

タイムを確認すると46分37秒。3月に記録した47分31秒を上回る今年最高記録だった。ちなみに千早峠大阪側の過去最高記録は、昨秋の43分24秒だと思われる。

友人も数分後にゴール。結構いいペースだったにも関わらず、途中まで抜きつ抜かれつだったので、友人が上りでも早くなっていることは間違いないようだ。

TORACLE(虎来る號)シェイクダウン [鍋谷峠往復]

昨日、走行可能状態にしたCARACLE-S 2016モデル「TORACLE(虎来る號)」。結局、フレームが入荷してから走り出すまでに4ヶ月もかかってしまった。

今日は期待と不安の初ライド。少しでも涼しいうちにと6時前に出走した。時間も限られているし、新車の検証となればやはり自分の「ものさし」である鍋谷峠を上るのが順当なルート。

走り始めてすぐ感じたのは、思ったより軽快感がないということ。これまで乗っていたCARACLE-S 2015試作車に比べると、ハンドルのクイック感が少なく、悪く言えば鈍重な印象。

ところが、しばらく走ってみると、安定感の高さを実感する場面が増えてきた。これまで、両手でハンドルをしっかり抑えこむ必要があった下りも、片手を離して手信号ができる。右左折のハンドルの感覚も自然で、緊張感が少なく曲がることができる。

ところが、しばらく走ってみると、安定感の高さを実感する場面が増えてきた。これまで、両手でハンドルをしっかり抑えこむ必要があった下りも、片手を離して手信号ができる。右左折のハンドルの感覚も自然で、緊張感が少なく曲がることができる。

しばらくピンチヒッターで乗っていた700Cの猛虎四號と比べても、良くも悪くも違和感が少ない。今日はアタック開始まではペースを抑えるつもりだったが、新車に乗っている高揚感からついつい心拍数が上がりがち。

通い慣れた道を南下し、次第に山が近づいてきたが、空は雲の少ない気持ちの良い晴天。今日も暑くなりそうだ。

通い慣れた道を南下し、次第に山が近づいてきたが、空は雲の少ない気持ちの良い晴天。今日も暑くなりそうだ。

7時頃、定点観測地点の父鬼集落下の温度計に到着。22度を表示しており、山の麓はまだ涼しい。

7時頃、定点観測地点の父鬼集落下の温度計に到着。22度を表示しており、山の麓はまだ涼しい。

いつものように、製材所前の鍋谷橋からアタック開始。前回のH本さんの助言に従って、序盤は心拍数160台のやや抑えたペース。徐々にペースを上げていくが、もうひとつ追い込めない。やはり後から監督してもらっている時のように気合が入らず、心拍数170~175をうろうろ。前回のように、汗がダラダラ滴り落ちるところまでは行かない。

ラストスパートでも心拍数184まで追い込むのが精一杯で、追い込みきれないまま鍋谷峠にゴール。

ラストスパートでも心拍数184まで追い込むのが精一杯で、追い込みきれないまま鍋谷峠にゴール。

にも関わらず、タイムは27分52秒。追い込みに追い込んだ前回のタイムと1秒しか変わず、ここ数年での最速レベル。

どこまでがTORACLEのお陰なのかわからないが、この結果には気を良くした。

どこまでがTORACLEのお陰なのかわからないが、この結果には気を良くした。

気温20度と涼しい峠で余韻に浸りたいところだったが、多くのブヨが集ってきてじっとしていることすらできない。ブヨを追い払いながら撮影だけして、慌てて上って来た道を引き返した。

下りながら感じたのも、安定感の高さ。鍋谷峠の大阪側は荒れている箇所が多いが、少々のギャップも不安感無くクリアできる。

TORACLE(虎来る號)組立て その4

「TORACLE(虎来る號)組立て その3」からの続き

前回の作業で2種類のブレーキアウターケーシングを繋ぐことで、軽量化と屈曲への対処のメドは立ったが、まだ「アウタージョイント」を入手できずにいる。友人が大型店で探してくれたりもしたが、なかなか店頭在庫を置いているサイクルショップはないようだ。

そこで、間に合わせのアウタージョイントを自作することにした。用意したのはブレーキ用キャップ2個。

そこで、間に合わせのアウタージョイントを自作することにした。用意したのはブレーキ用キャップ2個。

これを瞬間接着剤で繋いで、プラスチックテープで巻いただけ(^_^;)。内径6mmくらいのパイプの中に納めれば完璧だろうが、手近には見当たらないし、間に合わせの品に費用を掛けるのもバカバカしい。

これをアウターケーシングのつなぎ目に挿入してセッティング。こんなものでも、ちゃんとしたアウターケーシングが入手できるまで、つなぎ目の損傷を防ぐことはできるだろう。

これをアウターケーシングのつなぎ目に挿入してセッティング。こんなものでも、ちゃんとしたアウターケーシングが入手できるまで、つなぎ目の損傷を防ぐことはできるだろう。

やりたいことは他にも色々あるが、今週末は時間がないので簡単な作業だけ。

まずはすでに装着していたRIXEN KAULのヘッドチューブブラケット(KR801)だが、CARACLE-S側の台座との間に空間があることが気になっていた。

まずはすでに装着していたRIXEN KAULのヘッドチューブブラケット(KR801)だが、CARACLE-S側の台座との間に空間があることが気になっていた。

このままでもかなりの重量に耐えられそうだが、間を埋めればもっと安心。

このままでもかなりの重量に耐えられそうだが、間を埋めればもっと安心。

そこで、市販の外形13mm/厚さ4mmのスペーサーを入手していたのだが、内径が5.5mmでM6ボルトが通らなかった。