寅の月信貴山詣で [十三峠-信貴山朝護孫子寺]

あまり上品な話ではないので具体的な表現は避けるが、正月明けから食中毒的な体調不良が続いて2kg以上体重が落ちた。少し改善したので、先週は3週間ぶりに週末ライドに出走したが、軽く近場の久宝寺寺内町をうろついただけなのに、身体を冷やしたせいか不調がぶり返してしまった。その後再び少しずつ改善してきたが、なかなかスッキリと快復せず、昨日からまたぶり返したりしている。それでもいい加減体調不良がデフォルトになって慣れてきたのか、通勤ライドはまずまず快調に走れるようになってきた。今晩から天気が荒れそうなので、今週末は今日のうちに走っておくことにした。

昨日からのぶり返しが回復し切らず、二度トイレに行ったり、カイロをお腹や背中に貼るなど防寒装備に手間取って、少し遅めの7:10にTORACLE-COZ2(CARACLE-COZ DB)で自宅を出発。堺で最低気温1度と今シーズンで最も冷え込んだが、昨日までの風がかなり収まって体感温度はむしろ上がった。ハンドルカバー(バーミッツ)が風に煽られる影響も少なく走りやすい。

2月に入ってスタンプラリーも減り、近場の手頃なイベントが見当たらないので、今日はどんな走りをするか出走直前まで迷っていた。あえて言えば万博とつながる奈良県周遊NFTスタンプラリーが候補だが、午前中に戻るのは難しい遠方だったり、近場の王寺町は自転車でたどり着けないアクセスポイントがあった。次に近い平群町も信貴山城址は自転車でアクセスできない可能性が高いし、景品交換方法が限定されているので受け取れそうにない。

もうひとつの候補はヒルクライムトレーニング。登坂能力がどんどん衰えていることを実感しているが、年々寒さに弱くなっているし、体調も万全ではない。2つの候補をミックスして、標高低めの上りごたえのある峠ということで十三峠を上り、余裕があれば平群町のNFTスタンプラリーポイントである千光寺等を回ってこようかと、まずは東に向かった。

途中までは通勤ルートで、その後は適当に北東に向かい、東高野街道で石川沿いに出てきた。少し霞んでいるが、今朝は雲がほとんど無い快晴で、信貴山周辺の山々が目の前に稜線を描いていた。

自転車歩行者専用の新大和橋を渡って大和川の上流方面を見ると、少し向こうに府県境の二上山が見える。リビエールホールの前で国道170号線旧道に入る。ぶどう坂の上り口を通過し、生駒山地の西側を北上していく。

八尾市教興寺から脇道に入り、ジグザグと坂の街を抜けて山の方に近づいていく。黒谷会館の面したため池の堰堤上までくると、雲一つ無い青空の下の大阪平野を見下ろせる。

近鉄で最も急な40‰勾配を上る信貴線の踏切を渡る。電車は1時間に3本しか通らないので、なかなか逢えない。

久宝寺寺内町散走 [ビュースポットおおさかデジタルスタンプラリー]

正月明けから天候と体調が思わしくなく、2週連続で週末ライドをお休みした。身体がどんどん衰えていくようで憂鬱だが、気持ちを晴らす快事もあった。

1/18に帰宅すると、ダンボール箱が届いていた。開けてみると、年末年始に取り組んだ周遊スタンプラリー「泉州・和歌山」CycleRide2024の「泉州北部コース 完走賞」が当選したとのこと。

中身は泉州のお菓子詰め合わせ5000円相当。岸和田 風月堂さんと小山梅花堂さんは岸和田にお店があるが、カステラ銀装さんは心斎橋に本店があるので「泉州のお菓子?」と疑問に思ったが、高石市の工場で作られており、泉州に直営店がいくつもあるとのこと。確かに泉州のお菓子だ。今年最初の大物獲得にして、一昨年のなにわ黒牛3万円分の当選に続くこのイベントの大物当選だ。

続いて1/24にも段ボール箱が届き、今度は大和川サイクル月間の「制覇賞(C)自転車用ヘルメット」に当選とのこと。

LAZER製COMPACT AFは実売5000円前後のシティライド用ヘルメット。JCF公認モデルではないが、通勤用ヘルメットを3年使ったら更新するつもりだ。遠出用のヘルメットもLAZER製のGENESIS AFなので、これで両方ともLASERになる。

さらに、愉快・爽快・空海ウォーク デジタルスタンプラリー2024の当選連絡メールも1/10届いており「大阪狭山市賞(中村オリジナルぶどう園大野ぶどうのジャム)」に当選したとのことで住所を知らせた。本日1/25時点でまだ到着しないのがちょっと心配だが、この秋冬シーズンはすでに3個の大物が当選した。地域スタンプラリーは本当に当選確率が高い。地域を知るライドを楽しんだ上に、無料でこんな景品まで頂けるのだからありがたい話だ。

体調もようやく回復傾向だが寒空で長距離ライドや峠越えをするのはまだ厳しそうなので、今日は近場のスタンプラリー(またかい!)に留めることにした。年明け以降は自転車に適したイベントが少ないが、ビュースポットおおさかデジタルスタンプラリーの09【三大寺内町を巡る】ビュースポットおおさかサーキットラリーが富田林寺内町しか回っていないと思い出した。残る貝塚と久宝寺の寺内町を訪ねようと思ったが、SpotTourアプリを立ち上げると、回った憶えのない貝塚寺内町のスタンプをすでに獲得していた。12/08に周遊スタンプラリーを中心に泉州を回った際に近くを通過していたようだ。ビュースポットおおさかデジタルスタンプラリーのスタンプは獲得操作をしなくても勝手に獲得していることがこれまでもあったので、同じSpotTourアプリを使用するイベントでも主催者側の意向で獲得手順を変化させられるのかもしれない。

ともあれ、ほど近い八尾市の久宝寺寺内町だけ訪ねればよくなった。久々の出走の準備に手間取り、6:58にTORACLE-COZ2(CARACLE-COZ DB)で自宅を出発。

多少ルートを変えてみたが、途中まではほぼ通勤ルート。ついでに勤務先のテック・ワンに立ち寄ったのは、昨日忘れ物をしたから。ヘルメットインナーキャップ等を回収して再出走したのは7:53。

2025走り初め・明神山登頂ならず [奈良県内周遊NFTスタンプラリー]

三が日は今年も家族親族との正月行事に勤しみ、今日4日に20205年初出走となった。以前のように呑んだくれたわけではないが、寝床から起き上がるのに時間がかかり、7:20にTORACLE-COZ2(CARACLE-COZ DB)で自宅を出走。年明けからまずまず良い天気が続き、今日も快晴。とは言え、ヨメさんには昼食までに帰ると伝えているのに出遅れたし、最低気温は4度と充分に低く、身体がもうひとしゃっきりしないので、遠出や峠攻めをするつもりはない。軽く取り組めるネタを探していたら、【万博とつながる】「奈良県内周遊NFTスタンプラリー第2弾 in 王寺町」を見つけた。

進路を大和川沿いに定めて、適当に大阪平野を北東に進んでいく。葛井寺は平常と異なり、南大門に「初詣葛井寺」という切り文字が掲げられていた。8:03。

石川を渡って、近鉄大阪線の鉄橋手前で大和川沿いに出たのが8:19。

国豊橋を渡って大和川北岸を進み、「←河内堅上駅」の看板に従って細道に入る。通ったことがないと不安になる田畑の間の細道だが、実はこの道が龍田古道。アップダウンの激しい車道を迂回するより楽に走れるルート。

大和川北岸の柏原市道は若干アップダウンがあるが、ほとんど車が通らずのんびり走れる。第四大和川橋梁の向こうに、国道25号線を通る車が見える。トラス構造の下段の上を、上段の鉄道橋が斜めに川を越えていく珍しい構造の橋とのこと。

亀の瀬から急坂を上って、峠八幡神社に8:45到達。ここを越えると山中の急坂を下って府県境を越えて三郷町に入る。

2024走り納め [周遊スタンプラリー和歌山2コース]

師走の忙しさに加えて、天気が不安定な週末が3週続いて12月は思うように走れなかった。毎回挑戦している周遊スタンプラリー「泉州・和歌山」CycleRide2024も泉州2コースこそコンプリートしたものの、和歌山2コースは挑戦できないまま1/3の終了が近づいてきた。

毎年恒例の3日間連続大掃除(勤務先1日間+自宅2日間)を何とかこなし、ようやく身体を空けることができた大晦日に和歌山に遠征することにした。……のだが、またも天気が不安定で、前夜の時点では朝のうちに小さな雨雲が次々通過する予報。それでも朝に再確認すると、雨のエリアがかなり小さくなって、パラパラの弱い雨雲が走る地域の周辺を通過する程度になったこともあり、予定通り出発することにした。「最悪」でも、途中で雨宿りしたり、輪行で帰ってくれば良いと考えたわけだが、両方やることになるとは……。

7時前にTORACLE-COZ2(CARACLE-COZ DB)で自宅を出走し、まずは最寄りのJR鳳駅に7:14着。

先日更新したばかりハンドルカバーをどうするか試行錯誤したり、少し手間取ったが12分で輪行作業を終えて入場。ハンドルカバーはボタン一つで簡単に着脱できるので、輪行時は外してしまうことにした。

幸い、入場直後の7:29に紀州路快速がやって来た。大晦日の早朝は電車が空いており、ドアのそばの一人掛けの席を確保できた。

乗り換え無しの最短時間でJR紀伊駅に8:12着。8:30には出走態勢を整えた。

まずは駅前の県道7号線を西進し、弘西交差点で左折して県道149号線を南下していく。途中で国道24号線との交差をクランク状に通過して紀の川河畔に到達。橋の向こうは中洲の小豆島。やや雲は多いが薄日の差す空に、天候への警戒心も緩んでくる。 (さらに…)

堺旅2024秋デジタルスタンプラリー参加賞受取り

先々週、先週に続いて今週末も天気が不安定。土日共に午前中に時々雨雲が流れてくる予報だったので、遠出は取り止めた。足を伸ばせば雨に遭った可能性もあったが、堺では日中ほぼ雨は降らず、10時頃には晴れてきた。午後にはまた天気が悪化するようなので、今のうちに11/23にコンプリートした堺旅2024秋デジタルスタンプラリーの参加賞を受け取りに行くことにした。

TORACLE-COZ2(CARACLE-COZ DB)で自宅を10:45に出走し、8km走って堺中心部のさかい利晶の杜にやって来た。

館内の観光案内展示室前のカウンターで堺旅の参加賞受取りの旨を伝え、アプリの画面を示しながら、賞品引き換え手続き。

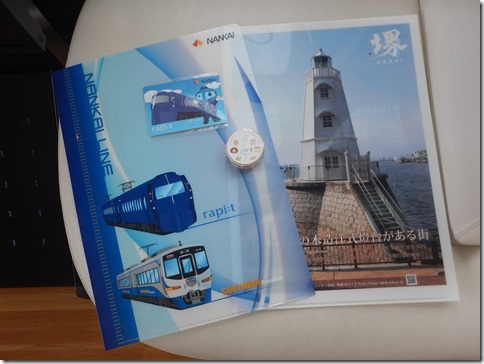

12/25で終了するギリギリのタイミングだったが、先着200名のコンプリート賞(ラピート君マグネットシート/和菓子マスキングテープ)、先着1000名の5スポット賞(ちょっぴりノベルティ=南海電鉄クリアファイル)、先着500名の海賞(燈台クリアファイル)のいずれも受領することができた。

東側の出入口の紅葉が見事だったのでTORACLE-COZ2を記念撮影。今日は新兵器を2種類装着している。