朝九時に スマホダウンの 暑さかな [鍋谷峠-犬鳴峠]

先週はWAKAYAMA800「大阪・関西万博和歌山ゾーン」に取り組んだがほぼ平地ライドだったが、今日は新ホイールを試したかったので、峠越えで府外脱出ライドに取り組むことにした。今日はそれが主目的ではないが、WAKAYAMA800のチェックスポットがあればついでにスタンプを獲得していこうという目論見もあったので、鍋谷峠を越えて和歌山県に向かうことにした。

6:22にTORACLE-COZ2(CARACLE-COZ DB)でカラクリング(CARACLE+サイクリング)に出発。今日も青い夏空で、行く手の和泉山脈の稜線もくっきり見える。朝のうちはまだ涼しいが、今日も最高気温34度の猛暑予報なので、これからどんどん暑くなるだろう。

鍋谷峠に向けて府道61号線を南下し、まずは南楽園峠(私称)を超えて和泉市に入る。

国道480号線に入って逢坂トンネルを出た地点からは、青一色の空と山々のコントラストの高いくっきりした風景が目に入った。これは暑くなる。見た目はニップルがゴールドになったくらいだが、実は実測271gのカーボンリムを入手してホイールを組み替えた。前後輪合計1093gとこれまでより約200g軽くなったので、出足は明らかに軽くなり、坂も楽に上れる。何より路面からの振動がマイルドになって乗り心地がかなり良くなった。これまでも非常に高い走行性能を示してきたTORACLE-COZ2だが、さらに進化して、(気持ちだけは)どこまでも走りたくなる。

父鬼の八坂神社で小休止して、製材所前の鍋谷橋からアタック開始。カーボンリムホイールはかなり楽に上れるが、濡れた路面と暑さでペースを上げられず、心拍数もせいぜい165bpm程度。汗が滴り落ちない程度でだらだら上っていく。

最後はスパートを掛けたが、それでも最高心拍数は176bpm止まり。8:12に鍋谷峠に到着。タイムは32分53秒とひどいものだったが、コンディションが良ければホイールの軽さを活かせるだろう。

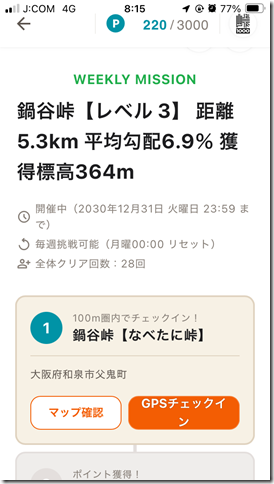

DIIIG#峠1000にチェックイン。このところ峠に上る回数が減っているのであまりポイントを貯められいないが、今後は失念しないように獲得していこう。

というのは、実は先日のこのイベントのポイントが報酬に応募できる水準に達していることに気付いて応募したら当選し、7/7に丹波ルエダの半生ひと口羊羹が届いた。こんな事があると、力も入る。

和歌山側に下っていくと、このところの大雨の影響もあって道が荒れているところが多かった。土砂や落ち葉や小枝が産卵しているのは可愛い方で、30cmほどの段差が生じているところもある。うっかりすると大事故に繋がりかねないが、鍋谷トンネル開通後は旧道の整備はなかなか行われない。景色は最高で高野山方面まで見渡せる。

国道480号線旧道区間でもカーボンリムの振動吸収性と安定性を感じていたが、新道に合流してからの直線ダウンヒルで高速域での安定感が大きく向上したことに驚かされた。今までのようにしっかりハンドルを抑え込まなくても、鼻歌気分で下っていけるのだ。カーボンリムはアルミリムのように継ぎ目のピンやスリーブがないので重量バランスが良く、組み換え作業時も振れ取り台上で回転ブレがほとんど無かった。少し強めに回すと振れ取り台にセットした車輪が何分も回り続けていることに驚いていたが、実走すると振動吸収性の高さと相まって、気がつくとかなりの速度に達している状態だった。無意識に速度が出るのは諸刃の剣で、ブレーキングパワーやタイヤのグリップ力が増しているわけではないので気をつけなければ、と自分に言い聞かせた。気分を良くして、道の駅くしがきの里に8:46に立ち寄り。

5/3に続いてWAKAYAMA800のスタンプを獲得。同じチェックスポットのスタンプを得ても「大阪・関西万博賞」などには意味がないが、「リピーター賞」応募のための蓄積にはなる。他のスポットへの再訪も合算されるのか、1箇所ごとに数えるのかはよくわかっていないが、10個貯めれば応募できる。

道の駅のある四郷から東に向かうか西に向かうかは決めていなかったが、風向きを確認すると風速ほぼゼロの無風状態。5/3には東に向かったので、今日は北川橋を渡って西に向かうことにした。県道125号線が整備されてメインルートになり、国道480号線の方がひなびた感じでリラックスして下っていける。

WAKAYAMA800のチェックスポットを検索したら、粉河寺が未訪問だった。県道126号線が近道なので紀の川沿いまで下らずに西進。川が作ったいくつもの谷と尾根うぃいくつも乗り越えていくタフな山麓ルートだが、さらに山手の広域農道よりはかなり楽で、新ホイールのCOZも調子良い。県道127号線との交差点からは、青空と白い雲の下に広がる盆地状の馬宿地区とそこを貫いていく道路が雄大で思わずペダルを止めた。

近道になりそうな分岐を降りていくと粉河寺の入口があり、いきなり本堂の脇から境内に入れてしまった。

まずは本道にお参り。西暦770年創建と伝わる千手観音が本尊の古刹だ。西国札所最大の本堂が夏空の下に威容を見せている。

順序が逆になってしまったが、COZを押して参道を下っていき、重要文化財の中門をくぐる。わずか数分だが、炎天下の押し歩きはツラい。

WAKAYAMA800のチェックスポットのある参道入口までやって来たが、iPhoneに「高温注意 本体温度下がるまでお待ち下さい」が表示されて、操作できない。直射日光を浴びながらゆっくり歩いてきたので、限度を超える温度になってしまったようだ。走っているうちは風で冷却されるが、風がない状況だとやばい気温なのだろう。

日かげで数分冷ましてやるだけで復活したので、無事にスタンプを獲得できた。今日は新規のスタンプはここだけの予定だが、これであとひとつ和歌山県内のスタンプを獲得すれば、大阪・関西万博賞に応募できる。

とはいえ、iPhoneの加熱はこれから頭の痛い問題だ。直接的な原因は今日の酷暑だが、昨年は同じiPhoneでライド中に困った記憶はない。昨年との違いといえば、OSやアプリのアップデートで負荷が増えたのか、冬場に交換したバッテリーの品質が外れだったのか? はっきりした原因はわからないが、対策を考える必要がありそうだ。

粉河寺の西側の県道7号線を上っていくと先ほどの県道126号線と合流し、引き続き西進を続ける。だんだんアップダウンの高度差が少なくなって走りやすくなるが、とにかく暑い。

これから北上する県道62号線との交差点にあったコンビニで水とガリガリ君を補給し、身体の中から冷却を図ったが、店頭のどこにも日かげがない。居合わせた自転車乗りに「どこにも日かげがありませんね」と言葉を交わして、やむなく日なたで水をボトルに詰め替え、ガリガリ君をかじりながら出走した。炎天下では走っている方がまだマシだ。

暑さに耐えながら県道62号線を大阪に向かって上っていくと、速度が落ちてiPhoneがまた高温注意で停止した。何とか池田トンネル(通称犬鳴峠または神通峠)に到達したのは10:36。まだまだ暑さの中のライドが続くが、ひとまず大きな上りはこれで終了。

峠からの下りの途中で府神通温泉とその向かいの紀泉高原スカイラインの入口を過ぎ、県境を超えて大阪府に戻り、犬鳴山温泉バス停で携行食をかじって小休止。

暑さで消耗して判断力が低下していたのか、Googleマップに案内されるままに土丸交差点のすぐ北側の庚申祠の脇から東に向かう間道に入ったら、途中からダートになってしまった。そういえば以前も同じルートに途中してハマったことがあるのに忘れていた。とはいえ、戻るのも癪なので強行突破し、阪和自動車道の側道を経由して高田の集落に抜けて国道170号線旧道に入った。

まだ先は長いがよく通るルートに出るとホッとする。水間寺(水間観音)の脇を抜けて国道170号線旧道を進み続ける。

通い慣れたルートとはいえ、とにかく暑さがツラい。神於山の肩を超える国道170号線旧道の最難関の峠は苦しかった。その後もいくつかのアップダウンを越えて、12:54に帰宅。すっかり消耗してしまい、やはりこの暑さの中で午後まで走るものではない。

カーボンリムによる走行性能の向上ははっきり体感できるレベルで喜ばしいことだったが、終盤にかすかにギシギシ音が聞こえるようになった。確認すると一部のスポークテンションが下がっていて、少しリムが振れていた。元のホイールより少しテンションを高めにしていたくらいなので意外だったが、カーボンリムはアルミより硬度が低いのでニップルと馴染んで変形したのかと想像している。ダート走行も良くなかったかもしれない。今回のライドが「慣らし」になったと思うので、もう一度テンションを上げて調整すれば恐らく大丈夫だろう。これからが楽しみだ。

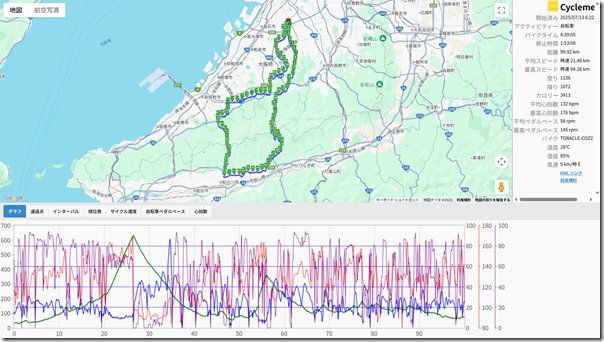

■STRAVA

朝九時に スマホダウンの 暑さかな [鍋谷峠-犬鳴峠] | ライド | Strava

■Ride with GPS

朝九時に スマホダウンの 暑さかな [鍋谷峠-犬鳴峠]・Ride with GPS

■CyclemeterGPS

CyclemeterGPSの記録

スタート: 2025/07/13 6:22:24

自転車完了: 2025/07/13 12:54:38

バイクタイム: 4:39:05

停止時間: 1:53:08

距離: 99.92 km

平均スピード: 21.48 km/h

登り: 1136 m

カロリー: 3413 kcal

平均心拍数: 132 bpm

最大心拍数: 176 bpm

平均ペダルペース: 58 rpm

最高ペダルペース: 145 rpm

今月の走行距離: 395 km

今年の走行距離: 4147 km

先月の走行距離: 675 km

昨年の走行距離: 7989 km

コメントを残す